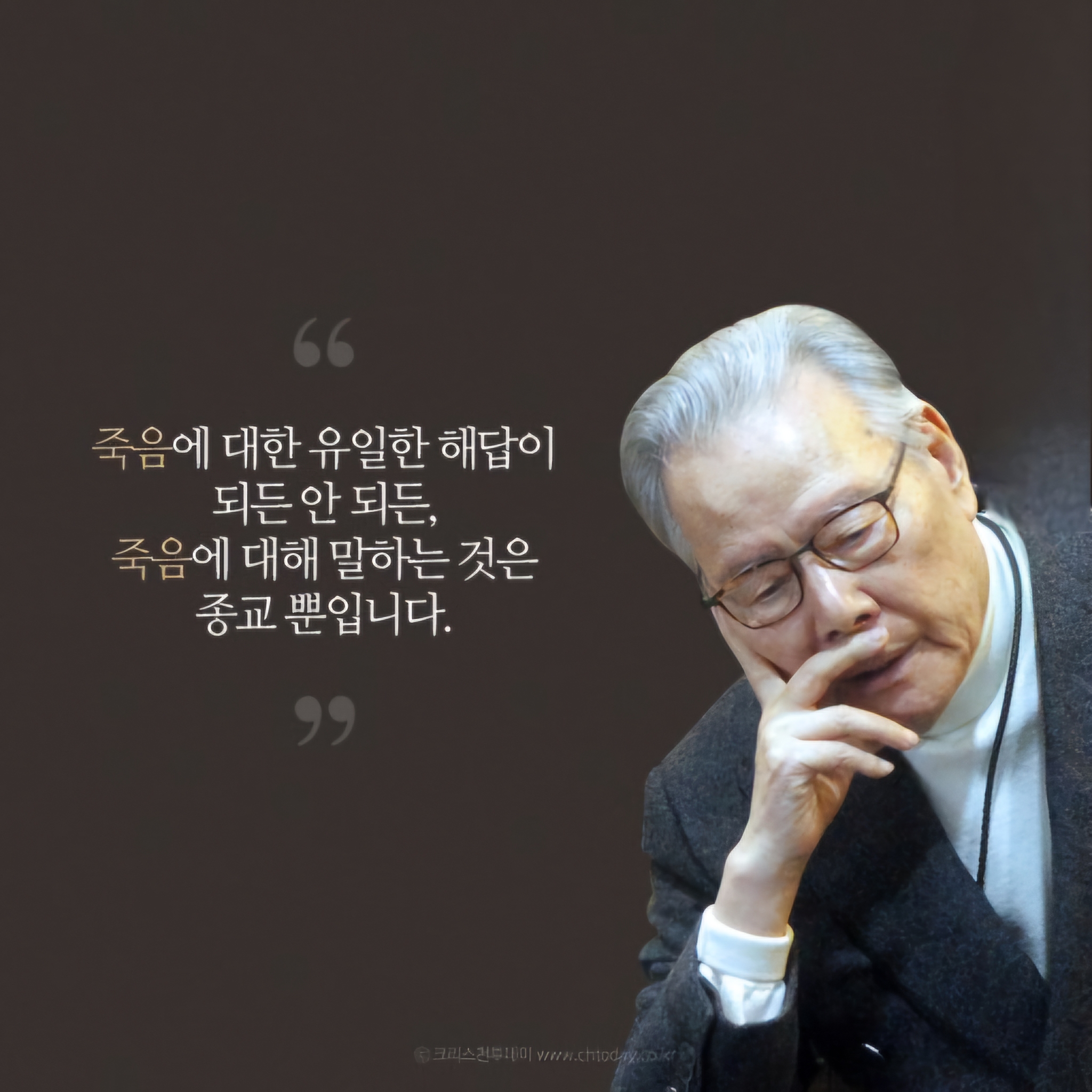

이어령 교수님을 회고하며

어느 날, 책장에서 우연히 이어령 교수님의 마지막 저서 눈물 한 방울을 꺼내 들었다. 책장을 넘기며, 나는 죽음을 앞둔 그분의 마지막 순간을 떠올렸다. 낙엽이 지듯, 자연의 이치처럼 떠나야 한다고 말씀하셨지만, 그 또한 인간이기에 무너져가는 몸과 정신 앞에서 두려움을 느꼈고, 목놓아 울었다. 그러나 그의 눈물은 자신을 향한 것이 아니었다.

죽음을 앞두고도 남을 위해 한 자락의 글을 더 남기려는 처절한 집필, 마지막 한마디를 찾으려는 고뇌. 그는 끝까지 살아 있었고, 마지막 순간까지 자신의 삶을 태웠다. "죽음은 태초에 태어난 은하수로 돌아가는 것"이라며 삶과 죽음을 우주적 순환 속에서 바라보았지만, 현실에서는 여전히 할 일이 많고 남기고 싶은 말이 많았다.

나는 문득 생각해 본다. 만약 오늘이 내 인생의 마지막 날이라면, 나는 무엇을 남길 것인가? 하루하루를 무의미하게 흘려보내는 것이 아니라, 마지막이라는 각오로 처절하게 산다면, 그 삶은 얼마나 깊고도 충만할까.

요즘, 죽음을 너무도 쉽게 받아들이는 이들이 많다. 스스로 생을 포기하는 사람들, 혹은 타인의 고통에 무감각한 사람들. 하지만 이어령 교수님은 마지막 순간에도 '남을 위해 울 수 있는 인간'이 진정한 인간이라고 말했다. 나를 위한 눈물이 아니라, 타인을 위한 눈물. 그 한 방울의 눈물이 세상을 따뜻하게 만들 수 있다면, 그것이야말로 인간이 살아가는 이유가 아닐까.

내 삶을 다시 돌아본다. 그리고 다짐한다.

지금 이 순간을 마지막처럼, 처절하게, 뜨겁게 살아가겠다고.